Entretien avec Baudoin Lebon

Galeriste spécialisé dans la photographie moderne et contemporaine

— Comment as-tu rencontré Marc Riboud ?

— Grâce à Chris Marker. À la fin des années 70 je lui ai parlé de mon envie de sortir du milieu des photographes de concert. Quelque temps plus tard, il m’a téléphoné pour me donner le numéro de Marc Riboud. Je connaissais son travail grâce à la revue Ailleurs dans laquelle il avait publié un grand reportage sur ses voyages au Vietnam en temps de guerre, en décalage avec tout ce qui était publié sur le sujet. Il m’avait donné rendez-vous chez Catherine Chaine, dans le Marais. Cette première rencontre l’a marqué parce qu’en arrivant j’avais enlevé mes bottes avant même de dire bonjour. Avec certaines personnes ça peut être un très mauvais départ, mais pas avec Marc et nous nous sommes immédiatement très bien entendus. Il cherchait un assistant et je me suis toujours rendu disponible. J’ai beaucoup appris à ses côtés. J’ai appris de sa façon d’appréhender les choses, de l’exigence, de son œil infaillible sur ses tirages pour les améliorer dans le travail du laboratoire mais aussi de sa volonté et de surmonter les obstacles. Quand je pense à Marc, j’ai l’image d’un homme qui avance luttant arc-bouté contre une tempête de neige et un vent puissant. La dernière fois que je suis allé chez lui, il était physiquement diminué et confus, et cela m’a beaucoup peiné. Ma relation avec lui dépassait largement celle d’un assistant. Il a beaucoup compté dans ma vie, et je suis heureux de l’avoir si bien connu.

— Est-ce qu’il connaissait Yves Montand ?

— Je crois qu’ils se sont rencontrés à Prague lors de la charte 77 avec Vaclav Havel et Anna Farova, et aussi au Japon. Je me souviens dans ses archives de quelques portraits d’Yves Montand, la nuit, avec en fond les lumières du quartier de Shinjuku à Tokyo.

— Et à l’Olympia ?

— À ma connaissance Marc n’a pas été à l’Olympia. Le soir je déposais mes pellicules au laboratoire Publimod’Photo, qui le lendemain livrait les films développés chez Marc rue Auguste Comte ; il les examinait, et quelquefois faisait un choix au crayon rouge sur les contacts et on en parlait. Lorsque je les regarde, je me remémore avec nostalgie ces années de charme et d’émerveille- ments.

— Pourquoi d’émerveillements ?

— Parce que tout semblait venir naturellement à moi… J’ai une histoire à tiroirs à ce sujet. Après l’élection de Mitterrand, nous sommes sortis pour faire des photos vers la place de l’Étoile où François Mitterrand devait remonter les Champs-Élysées, nous nous sommes perdus de vue et lorsque je suis rentré chez Marc, pour prendre des films, il y avait George Rodgers. Un look très « British » : veste fermée, cravate, cheveux blancs et de larges lunettes qui apportaient une touche finale a son inimitable allure d’aristocrate humaniste. Il avait un sourire et le regard très observateur.— You want a drink ! me demanda-t-il. À ce moment il m’a rappelé mes grands-parents maternels qui étaient d’un milieu chic et distingué en Égypte et qui vers cinq heures du soir aimaient « Prendre un drink » Boire un whisky était dans la tradition. J’étais fatigué mais content. Bien que je ne buvais presque jamais j’avais envie de trinquer avec lui. — Ah you need it ! m’a-t-il répondu. Il m’a servi un verre et nous avons bu et parlé autant que mon mauvais anglais me le permettait puis, un peu saoul, je suis reparti faire des photos. J’ai flâné en descendant le Boulevard Saint-Michel jusqu’au châtelet et mes pas m’ont amené derrière l’Hôtel de ville. Il y avait foule rue Lobeau pour voir la voiture présidentielle s’engouffrer dans le domaine de Jacques Chirac. J’ai fait quelques photos et me suis concentré sur des hommes qui grimpaient au mur pour voir ce qui se passait, l’un d’eux semblait avoir les pieds sur la tête d’un policier débonnaire tiré à quatre épingles discutant avec un couple d’une autre époque. J’avais offert à un ami un tirage signé de cette photo et pour me remercier il m’avait donné l’édition originale d’Image à la sauvette. Je demandais à Marc l’adresse d’Henri Cartier-Bresson dans l’intention d’obtenir une dédicace. Je frappais à la porte et attendis quelques instants puis Henri Cartier-Bresson apparut. Il me dit un bonjour poli et sans chaleur et me demanda ce que je voulais. Je lui ai raconté comment Images à la sauvette était arrivé entre mes mains en me présentant sans omettre un détail : filiation-Marker -Assistant de Marc avant de lui demander avec toutes les formes s’il pouvait me signer cet exemplaire. Cartier-Bresson a explosé d’une fureur qui contrastait avec l’harmonie de ses photographies, accusant Marc de tout et de n’importe quoi comme le ferait un adolescent rancunier et terminant sa longue tirade de façon cinglante « Demandez à Marc il a la signature !» et il m’a claqué la porte au nez ! Je savais que les relations entre Cartier-Bresson et Marc étaient compliquées mais j’étais abasourdi par ce que je venais de vivre. J’ai raconté ça à Marc qui a rigolé de l’attitude et des mots de son ami. J’ai rangé mon livre sur une étagère et nous nous sommes remis au travail. Quelque temps plus tard, il y a eu une alerte à la bombe dans l’immeuble de la rue Auguste Comte. J’ai attrapé Images à la sauvette et suis sorti dans l’urgence imposée par la police et les pompiers. Lorsque nous nous sommes tous retrouvés sur le trottoir, Marc a relevé que la seule chose que j’avais sauvée d’une éventuelle explosion c’était Images à la sauvette. Il a raconté cet épisode à Cartier Bresson qui a demandé que je lui dépose le livre sur lequel il écrit « À Stéphane Korb. Dédicace provisoire avant de se rencontrer avec Marc mais : Très cordialement. Henri C+B. » Il a mis le tout à mon attention dans une boite Ilford sur laquelle il a écrit : Stéphane Korb qui va passer prendre ce carton dans la semaine. H. Cartier-Bresson. 20 octobre 82.

— Et Yves Montand, c’est une rencontre d’un jour, d’un soir ?

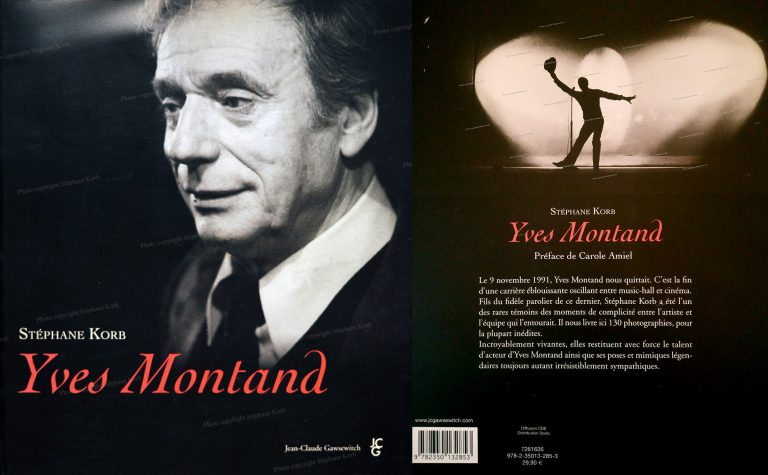

— Depuis des années, j’entendais parler de Montand à la maison, et j’étais fier des chansons que mon père lui avait écrites. J’ai été à l’Olympia et il m’a donné carte blanche pour le photographier.

— Était-il inquiet de son image prise par un jeune photographe ?

— Non. S’il avait un souci, il m’en parlait discrètement… Un après-midi, il m’a pris à partie : « Tu me photographies souvent de ce profil… mais moi mon meilleur profil, c’est celui-ci. » J’en ai tenu compte, mais j’ai aussi continué à photographier son autre profil. Il le voyait bien et n’est jamais revenu dessus. Une fois, j’ai suggéré qu’il change la lumière de scène pour faire une photo qui me tenait a coeur, et il a tenu compte de ma remarque. La photo lui a tellement plu qu’il voulait l’utiliser lors de sa tournée à l’étranger. J’étais le seul photographe à venir à l’Olympia tous les jours et déambuler dans les coulisses en toute occasion et photographier comme je le voulais. Et à l’époque j’ai confié la diffusion de ces photographies à Anna Obolensky qui avait créé son agence et je suis parti à New York, puis en Australie. Le temps a passé, et je l’ai perdu de vue.

— Moi, ce que je peux dire, c’est que tu as débarqué dans ma vie il y a une douzaine d’années, venu de nulle part, je ne sais plus comment d’ailleurs, ce sont les hasards de l’existence et des rencontres. La deuxième chose, je pourrais dire que tu es un photographe hors normes, peut-être pas « touche à tout », mais tu t’es intéressé au Japon avec ce livre Clefs pour le Japon qui est formidable ; il y a cette rencontre avec le faussaire David Stein, les photos de musiciens de blues qui sont devenues des peintures, les photos de paysages, comme la grande barrière de corail, et en plus tu as été à la mode avec le reportage de l’orchestre de Paris aux USA.

— La musique a toujours tenu une grande place dans ma vie. J’entendais tous les jours mon père jouer sur son piano, chercher note après note, accord après accord les airs naissants de ses futures chansons qui ont bercé mon enfance. J’ai pris des cours de piano et de solfège, puis plus tard des cours de guitare avec Nestor Campos, un Brésilien autodidacte joueur de bossa-nova. Mes premières photos étaient sur les musiciens, puis la pochette du disque d’Hervé Legrand Brouillard sur la mer, les reportages avec Sun RÂ, le Berklee school of music à Boston. Je ne suis pas musicien professionnel mais le lien de la musique avec mon travail et ma vie en général n’a jamais été rompu. Quoi de plus naturel pour le fils d’un auteur-compositeur-interprète.

— J’ai dit que tu arrivais de nulle part. Par rapport à moi peut-être, mais par contre, je ne savais pas que ton père était musicien et compositeur.

— Oui Francis Lemarque, un père exceptionnel, que j’adorais, et une figure majeure de la chanson française de l’immédiat après-guerre qui incarne un Paris authentique qui disparaît trop vite. Il a écrit des chansons inscrites dans la mémoire collective et dans notre patrimoine culturel. Je pense notamment à « À Paris » et à « Quand un soldat ».

— De quand date notre première rencontre ? Il y a un peu plus de dix ans maintenant, j’étais allé à une exposition de peinture sur le thème de Superman, et là tu peins à la main sur des guitares électriques, un vrai trompe-l’œil ! Tu peins, tu vernis et après, on peut jouer avec ?

— Oui, bien sûr, elles sont tout à fait fonctionnelles.

— Et pourquoi des papillons sur celle-là ?

— Je voulais faire un test pour commencer une série avec des fender stratocaster, et j’ai pris l’idée des papillons pour illustrer « Little Wing », la chanson de Jimi Hendrix, le plus emblématique et génial des guitaristes qui a révolutionné l’utilisation de la guitare et la musique pour beaucoup de monde.

— Si tu fais d’autres guitares, il y aura toujours des papillons ?

— Non, je change de sujet à chaque fois. Après celle des papillons et Jimi Hendrix, je finalise une télécaster que je vais appeler Catfish blues, avec une photographie de Muddy Waters par Christian Rose. Depuis qu’un ami m’a demandé de lui décorer la sienne, j’en achète ici et là, quand une occasion se présente. Je leur donne une nouvelle jeunesse, les repeins à ma façon et les transforme en œuvre d’art un peu comme je fais mes tableaux.

— C’est ça donc ! Tu n’as pas débarqué dans l’art… on peut dire que tu y étais déjà plongé tout petit par la musique. Et donc tu t’es mis à vouloir photographier la musique, si tant est qu’on puisse photographier la musique. J’imagine que c’est photographier les musiciens : c’est comme ça que je vois les choses.

— Oui, j’ai commencé en photographiant les bluesmen, les jazzmen et les rockers, et lorsque je photographie, par exemple, et que j’entends une musique intérieure, je sais que je tiens quelque chose.

— En fait, tu es un être libre ! Grâce à la liberté, tu fais des choix éclectiques. Quand je vois les mugs que tu viens de me montrer, ils sont tous les trois dans un esprit différent, et cela fonctionne bien. Et puis… tu vas toujours au Japon ? Tu y fais toujours des photos ?...

— Oui, Le Japon me fascine, j’aime leur nourriture et leur Nihon-shu, et en plus j’y ai de la famille. Tout m’y ramène périodiquement.

— J’ai regardé tes reportages sur David Stein, c’est un faussaire brillant.

— Oui. Il avait une connaissance de l’art, une culture générale, une mémoire exceptionnelle et beaucoup de charisme. J’aimais David Stein comme un frère. Mais c’était un escroc qui savait donner pour mieux vous faire les poches. Je l’ai rencontré en 1982. Finalement, à chaque fois que j’allais à New York, j’habitais chez lui. Mes reportages reproduits dans la presse internationale l’ont sorti de l’ombre. Il est passé dans de nombreuses émissions de télévision, ce qui a déclenché un contrat aux éditions Laffont. Le réalisateur Alan Ruddolph lui a écrit le rôle d’un expert dans le film The Moderns. Une nouvelle vie pouvait s’offrir a lui. Mais en réalité il ne pensait qu’à faire des faux Warhol. La galerie Miller en avait acquis plusieurs et les a prêtés au MOMA pour la rétrospective en 1989. La supercherie a été découverte, et la justice s’en est mêlée. Pour David Stein, ça a été le début de la fin. J’en ai eu assez et malgré toute l’amitié que j’avais pour David je me suis définitivement éloigné et me suis recentré sur des reportages en Australie.

— Ça, c’est un clin d’œil à une de mes passions, l’Australie ! Je ne suis jamais allé sur la Grande Barrière de Corail. Où es-tu allé ?

— Un peu partout, jamais en Tasmanie, souvent sur la barrière de Corail et sur la Mitchell River dans la communauté Aborigène de Kowanyama, à 80 miles du Golfe de Carpentaria. Une région infestée de crocodiles.

— Le « water croc » ou « salt croc » (le « water croc » est le crocodile d’eau douce, et le « salt croc », le crocodile marin).

— « Salt croc » mais il y avait plein de « water croc » aussi. J’ai acheté un Enfield 303, le même modèle que celui de Corto Maltese[5], et un fusil style Kalachnikov avec un stock de vieilles munitions chez Ray Wolfe Disposals à Cairns, une boutique vieillotte dans laquelle on pouvait tout trouver et qui aujourd’hui n’existe plus. Une personne qui a vu mon équipement a eu peur que j’arme les aborigènes. Il voulait faire un scandale, et j’ai dû lui vendre un fusil et la moitié de mes balles. J’ai gardé le Enfield 303, il était vraiment superbe.

— Et finalement, tu as tué des crocodiles ?

— Non, c’est une espèce protégée et seuls les Aborigènes ont le droit de le faire pour les manger, car c’est de la nourriture traditionnelle. Ils en ont tué plusieurs et on les a mangés !

— Ça n’a pas beaucoup de goût.

— Je disais souvent que c’est entre le poisson et le poulet, mais ça fait plus de trente ans, et je ne me rappelle pas très bien du goût.

— Il faut mettre de la sauce, c’est la sauce qui donne de la saveur à la chair.

— C’est vrai. J’ai mangé un steak préparé façon poivre vert dans un restaurant de Cairns, le « Northern Heritage », qui le proposait sur sa carte pour 16 dollars. À Kowanyama les Aborigènes le préparaient différemment. Ils creusaient un trou dans lequel il faisait chauffer à blanc des blocs de termitières. Ensuite, ils recouvraient avec du feuillage d’eucalyptus, sur lesquels ils mettaient les morceaux de viande et recouvraient le tout d’écorce et de terre. Au final, ça faisait Un four du bush ! On partait vadrouiller, et quand on revenait deux heures plus tard, la viande était cuite à point ! Mes voyages en Australie sont de grandes expériences dans ma vie.

— Tu y es resté longtemps ?

— Je suis allé huit fois en Australie et à Kowanyama je suis resté un mois et demi. C’était passionnant mais ce sont des gens difficiles.

— Tu trouves ?

— Oui. Ce n’est pas systématique mais par certains aspects il est difficile de vivre dans cette communauté. Même si en général ils sont timides et réservés, il y a eu des moments de tension assez explosifs ! Pour une histoire de place dans un 4X4 un type voulait me donner un coup de hache, j’ai dû dormir plusieurs nuits avec mon fusil armé. Ils ont un passé douloureux qui ressort assez violemment, et surtout très autodestructeur, et ils ne trouvent rien ni personne pour les freiner. Par exemple, lorsqu’ils touchent leurs allocations ou salaires le samedi matin, l’unique pub de la communauté autorisé et géré par le gouvernement ouvre ses portes le soir et tout le monde s’y engouffre. À la fermeture, 80 % de ce qu’ils ont gagné est retourné dans les caisses de l’État. Je ne sais pas comment c’est aujourd’hui, mais à ce moment-là, à la fin des années 80, c’était pénible de voir des centaines de personnes de tout âge, hommes et femmes, complètement saouls et sans avenir. À l’entrée du pub, il y a des femmes qui hurlaient à leurs maris : « Viens ici ! Ne dépense pas tout l’argent du ménage ! ». Les claques et les insultes qui fusent, les bagarres qui éclatent et le fourgon à gros barreaux qui embarque les excités. Tout le monde parle fort, hurle, crie. Ça n’arrête pas une seconde, jusqu’à tard dans la nuit. Je me suis fait draguer par une femme énorme qui avait trop bu : « Hé t’as une petite amie ? » me disait-elle en me donnant des coups de coude dans les côtes entre chaque gorgée de bière. J’ai répondu « oui » le plus poliment possible pour ne pas la vexer, mais j’avais envie de m’en aller loin !

— C’était plus prudent. Ou bien elle aurait pu dire « C’est pas grave » et s’accrocher...

— Je n’ose même pas y penser, parce que tout le monde savait où me trouver. Quand le pub fermait ses portes, pour aller me coucher je devais traverser six cents ou sept cents mètres de no man’s land plongé dans le noir. Un type m’a mis un gros bâton dans les mains en me mettant en garde : « C’est pour te défendre contre les chiens errants, ils attaquent. »

— Et le dimanche matin, le pub est fermé ?

— Oui, en plus, a l’époque il fallait une autorisation pour transporter ne serait-ce qu’une canette sur les terres aborigènes. Lorsqu’il fait 40°c à l’ombre et 80 % d’humidité, sans être gros buveur j’attendais l’ouverture du pub avec impatience pour boire une bière bien fraîche ! Mais les Aborigènes boivent tout ce qu’ils peuvent en une nuit, comme s’ils stockaient en prévision de la semaine d’eau plate à venir. D’un autre côté, si la bière coulait à flots tous les jours, je crois qu’il y aurait beaucoup plus de problèmes… En 84 j’étais à Alice Springs, de nombreux aborigènes étaient dans les rues ivres morts du matin au soir et cela m’a choqué. Je me rappelle d’une mère à l’âge indéfinissable. Elle se servait de sa poussette comme un déambulateur, avec un pauvre môme assis sur le siège. Quelques semaines auparavant, la rivière Todd qui traverse la ville avait fait une soudaine et gigantesque crue, et les aborigènes qui dormaient dans les recoins du lit s’étaient noyés. « No woories mate » (Pas de problème mon pote), m’a-t-elle dit dans un souffle rauque en écartant les bras comme si elle était sur une scène de théâtre. Puis, elle a continué son chemin en zigzaguant avec son gamin. C’était plutôt triste. J’ai publié beaucoup de mes reportages sur l’Australie et sur bien d’autres sujets. Mais aujourd’hui, c’est fini, la rivière « photo » est asséchée.

— Oui, avant, être photographe, c’était un gagne-pain, et aujourd’hui, c’est terminé… quoique j’ai remarqué que les photographes qui travaillent avec des magazines comme Géo ou National Geographic sont bien rémunérés.

— Oui, ça toujours été le cas, c’est réservé à un réseau de photographes, une certaine élite, des amis d’amis. C’est une profession très tribale et moi je ne fais partie d’aucun clan, je suis un chasseur solitaire.

— Je suis d’accord. Les réseaux sont rémunérés, c’est bloqué. Pas pour des raisons professionnelles, mais pour des raisons de réseau humain qui n’ont rien à voir avec la qualité professionnelle. Mais au moins, c’est rémunéré, alors qu’aujourd’hui on ne sait plus ce qui est rémunéré. C’est comme ça. Moi, je vois bien dans mon métier, tout ce qui est un peu neuf, nouveau, jeune, ça marche un mois, deux mois, trois mois, et puis après, c’est fini, et puis il faut attendre cinq ans, dix ans que ça revienne. Mais comment se fait-il que tu n’aies pas suivi les traces de ton père ?

— Parce que pour moi être chanteur de père en fils, c’est comme la grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf, ou avoir « le complexe du grand Vizir Iznogoud ». J’ai toujours été tenté, et quelquefois incité par certains à chanter mais je savais par instinct qu’il ne fallait pas que je fasse la même chose. Plus tard, j'ai observé le fils d'un artiste tenter sans succès sa chance, à l'âge de 60 ans, dans le domaine de la chanson, motivé par l'orgueil et la jalousie. Il affirme avoir réinventé l'œuvre de son père. En dehors de l'arrogance de ses déclarations, ce qu'il dissimule, ce sont ses séances chez le psy depuis plus de quarante ans. J’ai toujours été très ému lorsque j’écoutais mon père chanter, et je le suis toujours lorsque je mets ses disques ou que je l’entends, trop rarement, à la radio. Lorsqu'il parlait de ses voyages et les témoignages qu'il avait recueillis avec son inséparable magnétophone Nagra en Chine, en Corée, en URSS et en Pologne lors du Festival de la Jeunesse où il avait rencontré Indira Gandhi et enregistré son message de paix, je me sentais profondément inspiré. Cette approche d’aller voir ailleurs et de réflexion m'a fortement marqué. J'étais animé par le désir de voyager, de rencontrer des gens d’autres cultures, de tout observer, de tout photographier, de tout retenir, et de tout partager.

— Ça t’a incité aux voyages !

— Oui, alors que j’étais aussi tiraillé par l’envie de faire de la musique, et maintenant je voyage moins; lors je retourne à la peinture et je joue toujours du blues sur ma guitare.

— Tu vas dans tous les sens…

— Oui, je vais trop dans tous les sens.

— Il n’y a pas de trop, je pense que c’est toi.

—Herbie Hancock parlait sur ce sujet à peu près dans ces termes : « Pouvez-vous imaginer un musicien qui ne joue qu’une seule sorte de musique ? Non. Eh bien moi non plus, parce que je suis versatile. » Moi aussi je ne conçois pas me cantonner à une seule discipline ni faire la même chose tout le temps. C’est difficile d’expliquer les passions qui nous animent.

— Et si l’on inclut Marc Riboud, qui est le calife et qui est Iznogood ?

— Je répondrai par une dédicace de Marc sur le livre Quarante ans de photographie en Chine : « A Stéphane, ami de longue date, rival en photographie, fidèle en amitié. »

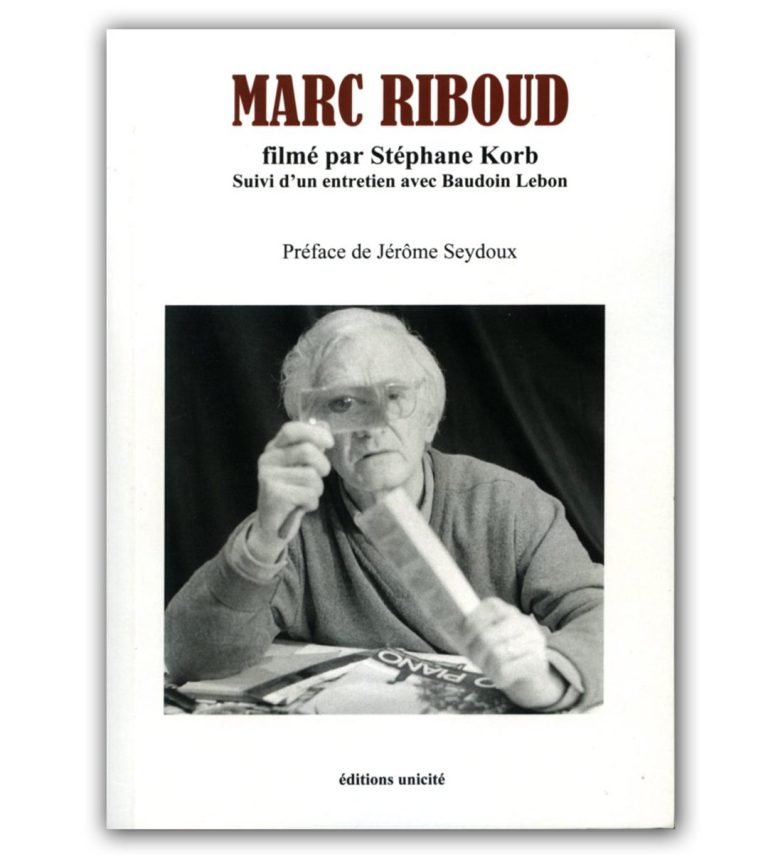

Marc Riboud filmé par Stéphane Korb

En 1979 j'ai rencontré Marc Riboud et suis devenu son assistant. Vingt ans plus tard, nous sommes allés à New York, et je l'ai filmé alors qu'il avait plusieurs expositions. Les 15 heures de films sont restées inutilisées. Ce n'est qu'en 2023 que j'ai décidé de faire un livre avec les images et les paroles enregistrées par une caméra que m'avait prêtée Jérôme Seydoux, qui signe la préface de ce livre publié par les édition unicité.

SITE EN CONSTRUCTION Copyright © Stéphane Korb . Tous droits réservés.

Le site www.stephanekorb.com et tout son contenu sont protégés par le code de la propriété intellectuelle et les lois internationales sur le droit d'auteur.

The website www.stephanekorb.com and all its content are protected by the Intellectual Property Code and international copyright laws.

Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions

Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.